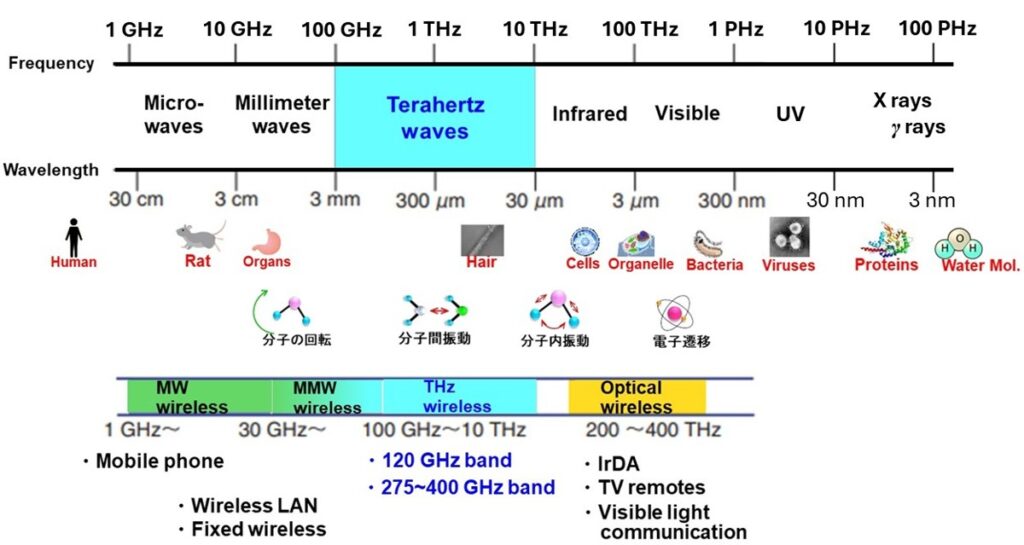

テラへルツ波は、周波数が約100GHz(GHzは109Hz)から10THz(THzは1012Hz)、波長に換算すると30umから3mmの電磁波を指します。ちょうど電波と可視光の中間に位置しています。

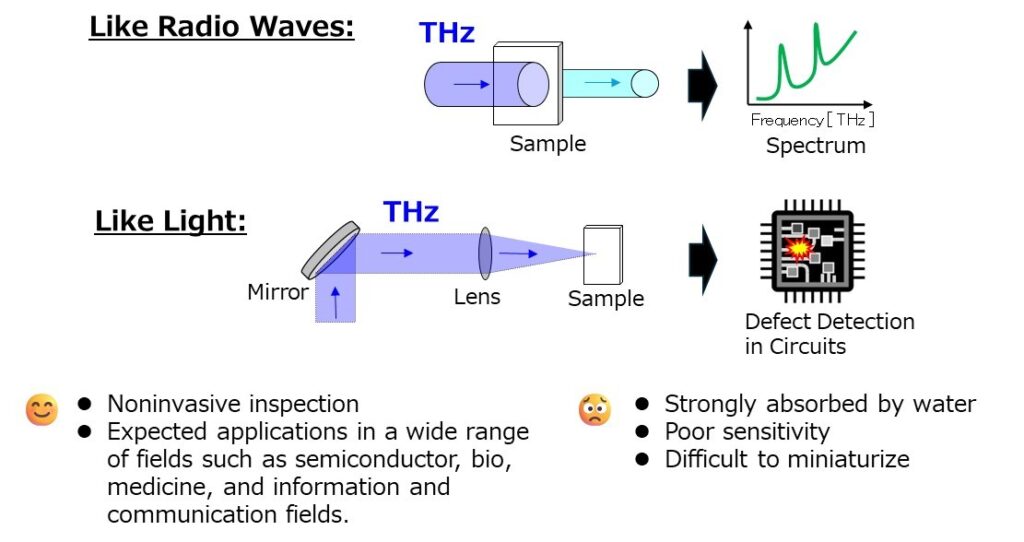

テラへルツ波は、電波のように様々な物を透過することができます。これを利用して様々なサンプルの情報をスペクトルとして得ることができます。また光のようにミラーやレンズを使って、反射させたり集光させたりすることもできるので、様々なサンプルをイメージングすることができます。これにより、例えば半導体の中の欠陥や回路の断線などを見つけたり、生体組織や溶液などのバイオサンプルの評価に利用できるとされています。このようなことを非侵襲で安全にできるので、様々な分野への応用が期待されています。

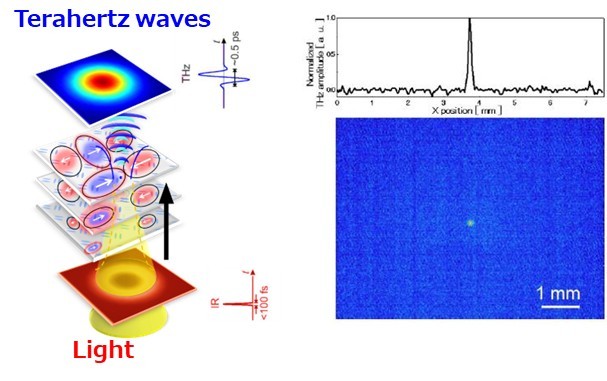

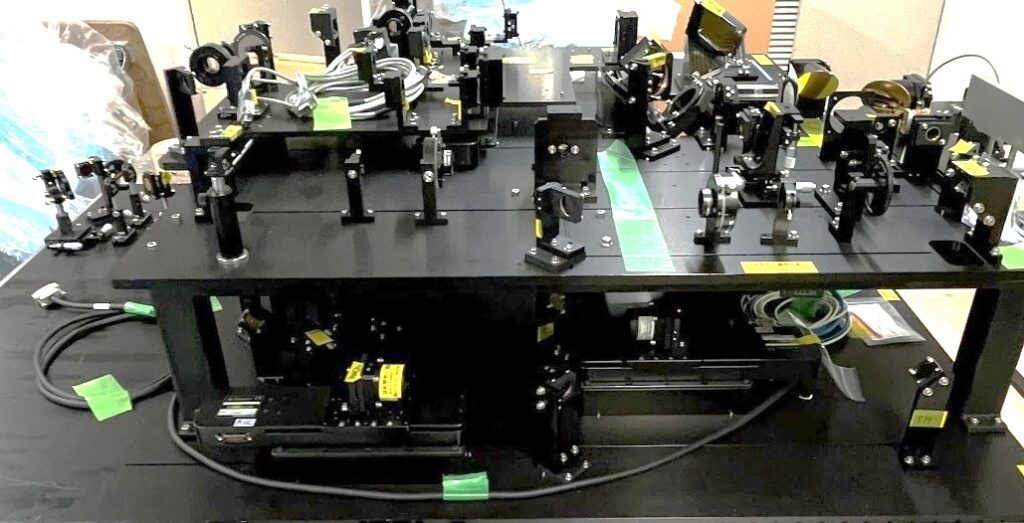

一方で、テラへルツ波は低出力で、感度も悪く、装置も大がかりになるため、実用的なシステムやセンサーの開発が普及していません。この問題解決に向けて、本研究室では、光からテラへルツ波への波長変換プロセスで生成する、微小なテラへルツ波の点光源を使った研究を行っています。これを利用して、高感度でコンパクトなテラへルツシステム・センサーの開発に取り組んでいます。

我々の目標は、テラへルツ技術をもっと身近に扱える社会作りに貢献することです。多くの人たちが、テラヘルツという言葉をもっと身近に感じられるよう、どういったことができるのかアピールしていきます。

研究プロジェクト

・創発的研究支援事業(科学技術振興機構)

【研究代表:芹田】「近接場テラヘルツ励起プローブ顕微鏡による1細胞・1分子分光イメージング解析とその応用」(2020-2027)

テラへルツ波の点光源を使って、テラへルツ領域における細胞や分子の機能性を開拓し、テラヘルツをより身近に扱える社会つくりを目指します。

テラへルツ光学系構築、細胞計測、分子計測にご興味のある方はぜひ一度ご連絡ください。研究のイメージはこちら(後日更新予定)。

・令和7年度 AMED橋渡し研究プログラム シーズH [九州大学拠点]

【研究代表:芹田】

・令和7年度 FAIS研究開発プロジェクト支援事業(シーズ創出・実用性検証事業) 若手・チャレンジ

【研究代表:芹田】「AI連携高分解能テラヘルツ波放射顕微鏡による半導体非破壊不良識別システムの開発」(2025)

テラヘルツ波による高速・高分解能・非破壊半導体計測技術と、AIを用いた不良識別技術とを統合し、製造プロセス中における不良を早期発見できるシステム開発に関する研究です。本技術を通じて、産業応用の促進と北九州地域の半導体産業の発展に貢献することを目指します。

・科学研究費助成事業 基盤研究(B)

【研究代表:芹田】「高分解能テラへルツ内視鏡の開発」(2025-2027)

テラへルツ波を利用したバイオメディカル応用に関する研究です。

・大阪大学令和7(2025)年度 大阪大学レーザー科学研究所共同利用・共同研究課題

【研究代表:芹田】「テラへルツ波点光源の開発とバイオセンシング応用」(2025)

研究トピック

1.テラへルツ波光源開発

フェムト秒レーザー(光)からテラへルツ波への波長変換で生成する、微小で高密度なテラへルツ波の点光源の開発を行っています。マイクロメートルオーダーのとても小さなテラへルツ波光源を作ることができます。

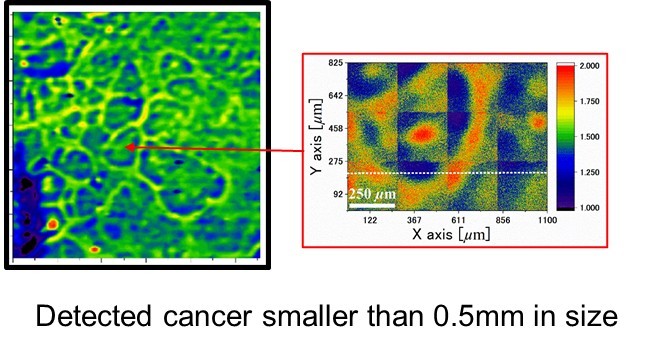

2.テラへルツ×バイオメディカル

テラへルツ周波数領域には、他の電磁波では観測できない生体高分子の回転運動や分子間振動などが観測できます。これらは生体内で起こる様々な機能発現に深く関わっているとされており、高性能なシステム・センサー開発が重要です。

本研究室では、細胞など小さな物質を調べることができる新しいタイプのテラへルツ顕微鏡や、微量溶液を高感度でセンシングできるバイオケミカルセンサーを使い、テラへルツ領域におけるの分子情報の取得と、テラへルツバイオ研究のための応用事例抽出に取り組んでいます。

3.テラへルツ×半導体

半導体材料、半導体デバイス、LSIなどの欠陥の非破壊検査への応用や、特性評価に関する研究を行っています。九州では半導体産業がホットトピックで、その発展にテラへルツ技術を推進しています。

4.テラへルツ×集積

準備中